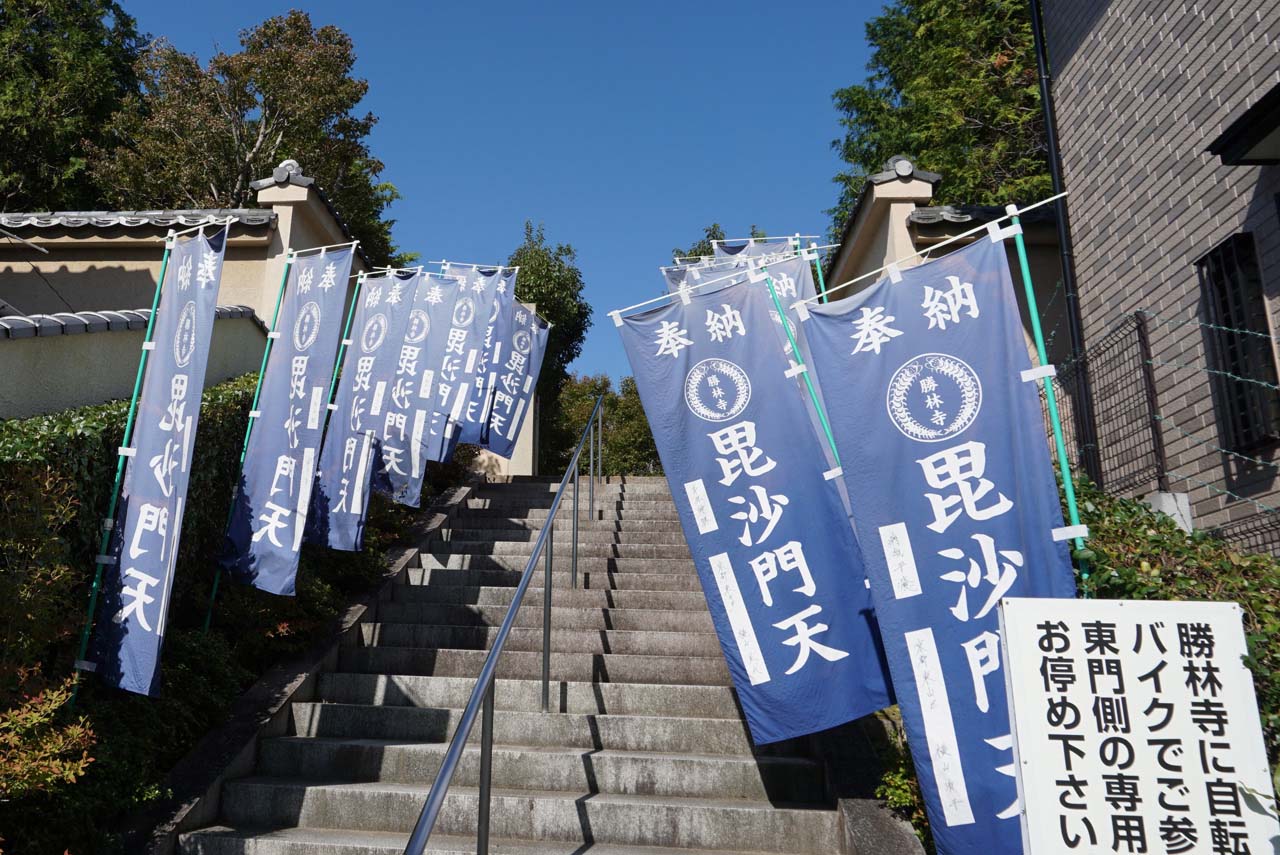

勝林寺(しょうりんじ)は東福寺の塔頭寺院で、本山東福寺の鬼門(北方)を守護することから「東福寺の毘沙門天」と呼ばれています。

初心者向けの座禅や写経・写仏体験なども積極的に開催されています。

今回ご縁があって写仏体験することになり、気が付けば時間を忘れて作業に集中している自分がいました。

完成後は、爽やかな達成感で満たされ心地よかったです。写仏体験とともに、手書き御朱印も拝受しましたので体験をシェアしたいと思います。

興味ある方の参考になれば嬉しいです。

タップできる|目次|

【1】勝林寺とは

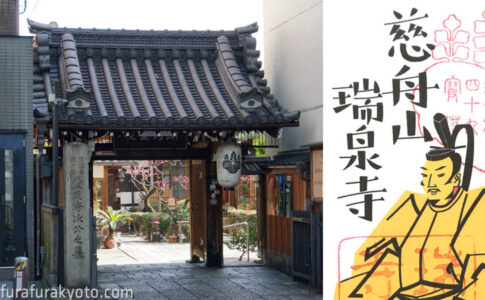

勝林寺は、東福寺の塔頭寺院。

本山東福寺の鬼門(北方)に位置し、仏法と北方の守護神・毘沙門天を祀ることから、「東福寺の毘沙門天」と呼ばれています。

・東福寺の毘沙門天

室町時代末期の天文19年(1550年)、東福寺第205世住持、高岳令松(こうがくれいしょう)禅師により勝林庵として創建されました。

本尊・毘沙門天王像は、平安時代の造立と伝わる秘仏(通常拝観はできません)で、他にも毘沙門天曼荼羅・虎の大襖絵など多数の寺宝、文化財を保管されています。

塔頭(たっちゅう)とは

禅宗寺院。弟子が亡くなった祖師や門徒高僧の徳を慕い、大寺・名刹に寄り添って建てた塔(多くは祖師や高僧の墓塔)や庵などの小院です。東福寺には現在25の塔頭寺院があります。

毘沙門天(びしゃもんてん)とは

出典:勝林寺公式サイト

古来より財福・戦勝の神とされる。

仏教では、四天王の一人に数えられ、須弥山(しゅみせん)の中腹に構え、数千・数万とも云われる配下の鬼神、夜叉・羅刹を率いて鬼門にあたる北方守護を司る。

右手に宝塔を捧げ、左手に三叉鉾を持ち、身を固め憤怒の表情で知られ、七福神の一人に数えられている。

サンスクリット語(インドの古語)では「ビシュラバナ」と表記し、この音写が「ビシャモン」である。言葉としては「全てを聞く」という意味を表す。

法華経には「仏法と帰依する衆生を守護する」とある。

使い番は百足(ムカデ)である。

美しさ・良縁にご利益があるといわれます

・座禅、写経、写仏体験

座禅体験、写経・写仏体験など、初心者にも参加しやすい催しをほぼ毎日開催されています。

また、特別拝観・ライトアップ・限定御朱印など、季節ごとのイベントも多数。詳しくは、公式サイトをご確認ください。

最新情報はSNSでチェック!

特に御朱印情報は、Twitter がわかりやすくておすすめです!

twitter

facebook

instagram

参加者は若い方も多くて、新しいお寺の在り方を積極的に提案されているように感じました!

【2】おすすめ!写仏体験

勝林寺の御朱印が人気と知ってリサーチをしているとTwitterアカウントを発見。

訪問日の手書き御朱印の整理券は13:30頃より30人限定配布、14:30から開始。そして14:00からの、写経・写仏の体験コースに空きがあるとの事。

写仏は未体験だったので、この機会にチャレンジしようと思い立ち、初心者向け写仏を申し込みました。

写経・写仏体験のページ

・写仏体験レポート

写仏は14:00開始なので、10分前には必ず御来寺くださいとの事。

手書き御朱印の整理券も欲しいので早めに出たら、13:10くらいに到着。早すぎるけれど受付で声をかけると、写経・写仏の準備は出来ているので、始めてもらっていいですよと、奥のお部屋に案内されました。

手書き御朱印の整理券もまだ13:30になっていないけれどいただけました。でもすでに10番^^ 本堂で実施されている座禅体験の人も予約していそうと勝手に理解。この時、受付の方が整理券を渡しながら「丁度いいかもしれませんよ。」とおっしゃったんですが、その意味は後でわかりました^^(後述)

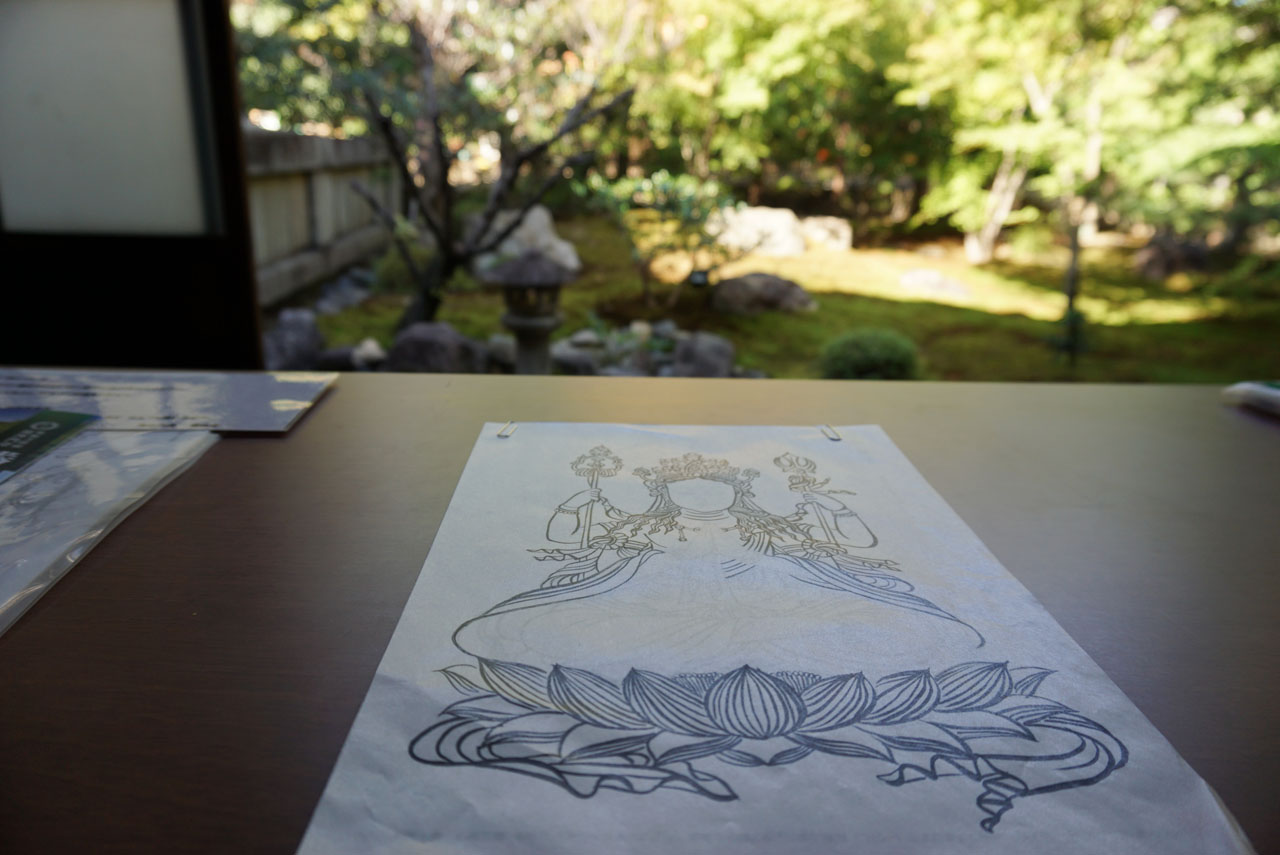

写経用の部屋に通されると、さすがに一番でした。好きな場所へという事なので、お庭に一番近い写仏の準備がされている席に決めました。

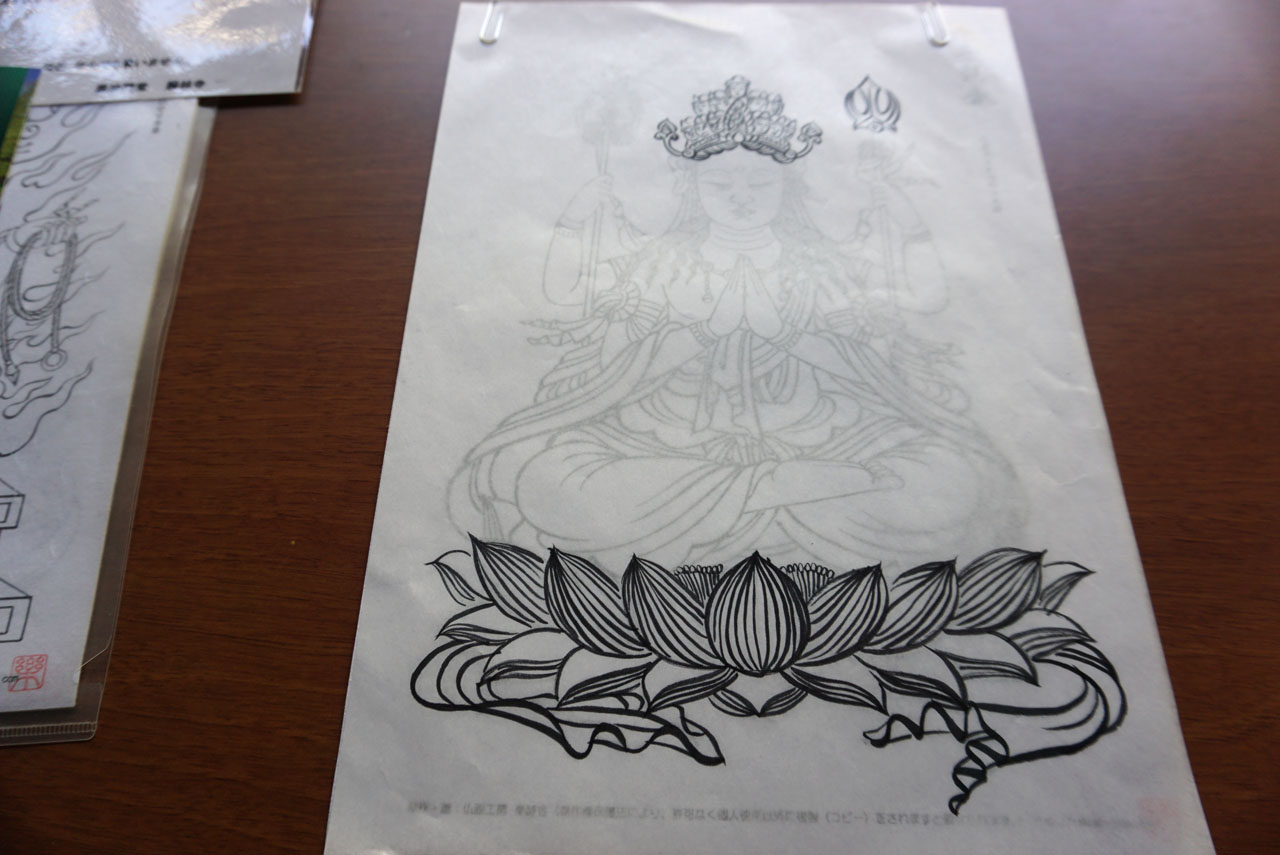

まずは、お香で手のひらを清めます(苦手な方はなしでOK)。そして、写仏の描き方の簡単な説明を受けて始めます!

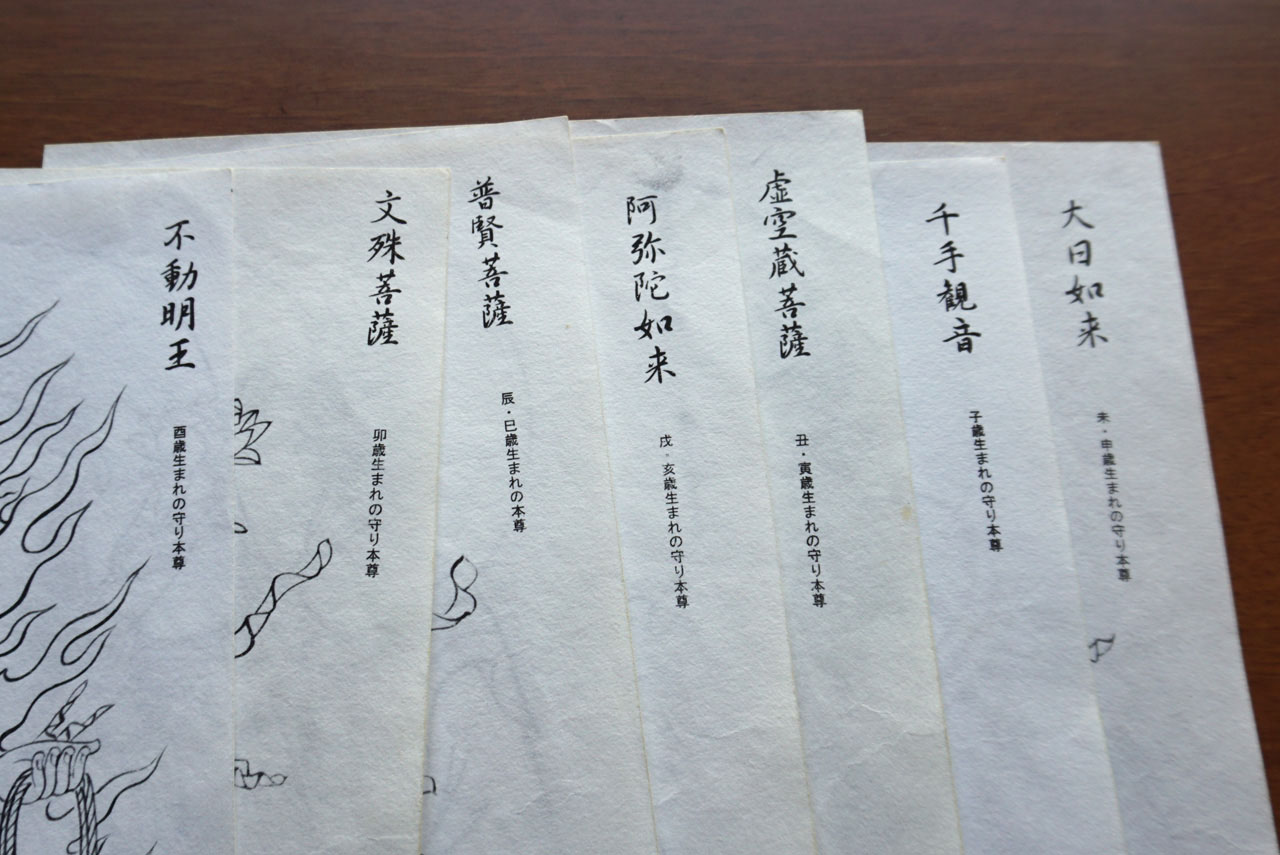

- 好きな仏様の絵を選びます(干支の本尊を選んでもOK)

- 原本に和紙を重ねて留め、筆ペンでなぞって描きます

- 仏様のお顔は、筆使いが慣れた最後の方に描くのがおすすめ

- 絵が完成したら、願い事を空いているスペースに書きます。仕上がった絵は、持ち帰ってもいいし、お寺に納めてもOKです。

- 最後に、お抹茶とお菓子が供されます

13:20頃から描き始め、気が付けば無心に‥ 完成した時は清々しい達成感に満たされ、想像していなかった安らぎの時間を過ごせたことに感動!心身ともにリフレッシュできました。

すべて終了したのは14:30過ぎ。ちょうど御朱印の開始時間。そうです。「丁度いいかもしれませんよ。」の意味はこれだったんですね。

写仏とは?

本来、本格的な仏画を描くための白描図(彩色をともなわない墨線だけの下絵)を写していくことをいいます。大陸から伝来してきた仏教ですが、仏さまの図像を墨一色だけで写す写仏を行や、美にまで高めた歴史は、日本だけが持つ独特のものです。日本人の精神性や美意識の高さから生まれたのがこの伝統的な白描写仏だといえるかもしれません。白描図の上に薄い和紙をのせ、仏さまのお姿を写しとって行く。黒の線を夢中で継いでいく作業はやさしく、何ともいえない清浄な空間のなかで心のやすらぎを感じる一時です。また、写仏を行うことにより仏様のお姿を身近に感じることができます。

出典:勝林寺公式サイト

写仏用紙に下絵像が印刷されていますので、絵の苦手な方でも十分に写仏を楽しめます。

お忙しい毎日をお過ごしの方も、京都の禅寺で、しばし安らぎの時間を「写仏」によって持たれてはいかがでしょうか?

写経・写仏中の私語は慎みましょう。外から時折聞こえる声は気にならないのに、近くのひそひそ声はとても気になるものです。

【3】御朱印

書置きの御朱印と手書き御朱印が拝受できます。

ご住職の手書き御朱印は、人数制限があるので事前にTwitterでスケジュールをチェック。

・書置きの御朱印

季節ごとのテーマで、カラフルないろんな種類の書置きの御朱印が用意されています。手書き御朱印がない日や、時間がない方には嬉しいと思います。

・手書き御朱印の頂き方

- まずは整理券をゲット

Twitterでスケジュールをチェック。毎日25人~30人限定で、お休みの日もあります。予定時刻より早めでも配布いただけるようです。可能なら少し早めに行った方が確実です。 - 開始時間まで待ちます

1時間近くは待つことになりそうです。その間、写経や写仏体験をするのも有意義な時間の使い方だと思います。 - 手書き御朱印開始です

ご住職が目の前で、見事な筆さばきで書いてくださいます。御朱印リストには神様の名前がたくさん書かれていて、季節限定バージョンを含めるとかなりの種類がありました。 - 複数の御朱印が欲しい場合

御朱印は1人1体づつ。複数の御朱印を拝受したい方は、ご住職にその旨を伝えて、もう一度最後尾で待ちます。 - お支払い

料金をメモした付箋をいただき、最後に受付で支払います。

毘沙門天の手書き御朱印カッコいいです。金色のムカデが効いてますね!

【4】京都駅からのアクセス

最寄り駅の「東福寺駅」から徒歩約8分です。

- JR奈良線 「東福寺駅」まで一駅。約2~3分。快速も止まります。

より詳しいアクセス方法は、公式サイトへ

東福寺駅からの参道の途中に看板や石碑があるので迷わないと思います。

【5】まとめ

御朱印は、写経を奉納した受付印から始まった説が有力だそうです。

という事で、写経体験してからの御朱印を拝受するのは正当な順番と言えそうです。(写仏も一緒にしてもいいのかな)

写仏体験後に、清々しい気分で御朱印を頂くのは達成感いっぱいで本当におすすめです。

関連記事です!

想像以上にリフレッシュできました!座禅も未体験なので、いつか体験してみたいです。^^

※この記事の史実に関する記載は、勝林寺公式サイト、駒札、パンフレット、Wikipedia等を参考に作成しました。

毘沙門堂 勝林寺

所在地 京都市東山区本町15-795

TEL. 075-561-4311(9:00~16:00)

毘沙門堂 勝林寺 公式サイト