記事一覧(地域別)は、京都の名所旧跡 目次 をご覧ください。

京都の寺院

京都の寺院仏国寺 | 伏見の高台にある見晴らしのいい黄檗宗の寺院

仏国寺(ぶっこくじ)は、深草から宇治につながる八科峠(やしなとうげ)近くにひっそりたたずむ黄檗宗の寺院。 見どころは、高泉(こうせん)和尚銅碑。また、隣接する墓地には小堀遠州のお墓もあります。 高台にあるので境内は明るく...

記事一覧(地域別)は、京都の名所旧跡 目次 をご覧ください。

京都の寺院

京都の寺院仏国寺(ぶっこくじ)は、深草から宇治につながる八科峠(やしなとうげ)近くにひっそりたたずむ黄檗宗の寺院。 見どころは、高泉(こうせん)和尚銅碑。また、隣接する墓地には小堀遠州のお墓もあります。 高台にあるので境内は明るく...

京都の寺院

京都の寺院西本願寺は「お西さん」の愛称でも知られる、浄土真宗の宗祖・親鸞聖人(しんらんしょうにん)と阿弥陀如来をお祀りする寺院です。 世界文化遺産にも登録されているのですが、いわゆる観光っぽさはありません。 見どころは国宝・重要文...

京都の寺院

京都の寺院壬生寺は、延命地蔵菩薩をお祀りし、厄除・開運の御利益で庶民の信仰を集めるお寺。 京都の年中行事の一つに数えられる「厄除け節分会(せつぶんえ)」や、仏教の教えをパントマイムで伝える「壬生狂言」でも有名です。 そして、幕末に...

京都の寺院

京都の寺院妙顕寺(みょうけんじ)は、日蓮の弟子・日像が京都での日蓮宗布教のために最初に建立した道場。南北朝時代には後醍醐天皇により日蓮宗唯一の勅願寺となりました。 また、伝統的な日本美術に新風を吹き込んだ「琳派」の画家 尾形光琳(...

京都の寺院

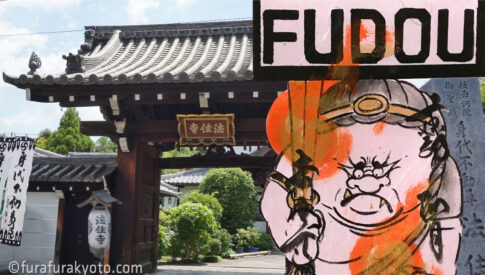

京都の寺院法住寺(ほうじゅうじ)は、後白河法皇の院御所「法住寺殿(ほうじゅうじどの)」の跡地にある天台宗の寺院。 ご本尊は、後白河法皇が念持仏として大切にしていたという「身代わり不動尊」。不動尊の霊験で法皇の命が助かったというエピ...

京都の寺院

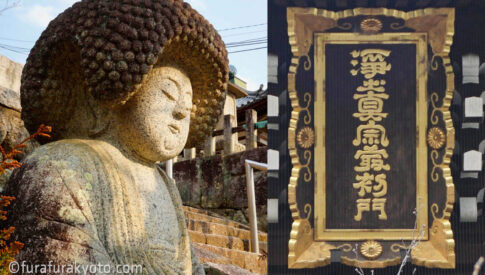

京都の寺院くろ谷・金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)は、鎌倉時代の僧・法然(ほうねん)が日本で初めて浄土宗の布教をはじめた場所です。 山門の扁額も後小松天皇の宸翰(しんかん)「浄土真宗最初門」。天皇のお墨付きですね。浄土宗七大本山...

京都の寺院

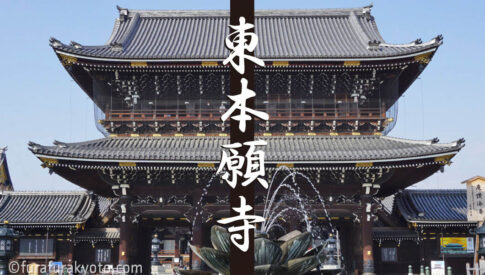

京都の寺院東本願寺は浄土真宗の宗祖・親鸞聖人(しんらんしょうにん)と阿弥陀如来をお祀りする寺院。 とにかく、お堂が大きいです! 浄土真宗は日本の仏教宗派の中で信者数NO.1の宗派。それを知ると、お堂のスケールの大きさにも納得ですね...

京都の寺院

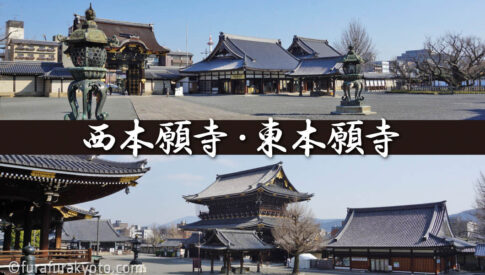

京都の寺院西本願寺と東本願寺は、浄土真宗の宗祖・親鸞聖人(しんらんしょうにん)をお祀りする廟堂から発展した寺院です。 親鸞は生前、自ら宗派を開く気持ちはありませんでした。なので、数百年後に日本での信者数NO.1の仏教宗派の宗祖とさ...