赤山禅院は仁和4年(888年)創建。お寺のような神社のような不思議な寺院です。

中国大陸の五霊山のひとつ東岳泰山の山神(泰山府君=赤山明神)を勧請し、天台宗の鎮守神として祀ったのが始まりです。

泰山府君=赤山明神=福禄寿神

泰山府君は人の寿命や福禄を司る神様。陰陽道における最重要神でもあり、日本では地蔵菩薩の化身とされた、色々な顔を持つ強力パワーの神様です。

また、大阿闍梨が祈祷を行う、珠数供養・ぜんそく封じ「へちま加持」も有名。

創建の由来や、見どころ、アクセス方法をまとめました。

タップできる|目次|

【1】赤山禅院とは

赤山禅院は、比叡山延暦寺の塔頭寺院の一つです。

平安時代、延暦寺・日本の天台宗の開祖である最澄(さいちょう)の弟子、円仁(えんにん)の遺言により、その弟子たちが仁和4年(888年)に創建しました。

天台宗の寺院ですが、御本尊は人の寿命や福禄を司る神様「赤山大明神」です。

・赤山禅院 創建までの歴史

- 慈覚大師 円仁(794年~864年)は、15歳で伝教大師 最澄に師事し、最澄の入滅後838年、さらに天台教学を学ぶため、遣唐使団とともに唐に渡りました。

- 留学は10年近くに及びましたが、本来の目的を果たせていなかった円仁は、遣唐使団が帰路につく際、登州(現在の山東省)赤山で下船し山中の赤山法華院に滞留。

その際に、中国の五霊山のひとつ東岳泰山の山神(泰山府君=赤山明神)に深く帰依することになりました。 - 後に日本への帰路で嵐に巻き込まれた際、赤山明神が船のへさきに現れ守護してくださったことから、円仁はその感謝も含め必ず赤山明神を比叡山に勧請しようと誓いました。

- 帰国した円仁は、第三世・天台座主となり天台密教の基礎を築きましが、赤山禅院を建てるという念願は果たせないまま病床に伏します。遺言として、安慧(あんね/後の第四世天台座主)をはじめとする弟子たちに赤山禅院の建立を命じたとされます。

- 遺志を継いだ弟子たちは、仁和8年(888年)に天台宗の鎮守神として赤山明神を勧請し「赤山禅院」を建立しました。

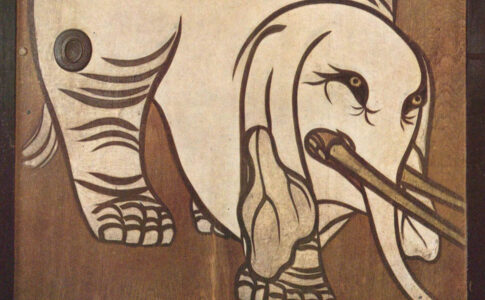

泰山府君(たいざんふくん)=赤山明神=福禄寿神

中国五岳(五名山)の中でも筆頭とされる東岳泰山(とうがくたいざん)の神で、人間の生死、寿命、福寿をつかさどる。陰陽道における最重要神。仏教と習合し閻魔大王の眷族とされた。

日本では地蔵菩薩が本地とされ、比叡山延暦寺の守護神である赤山権現として祀られる。

・神殿がある不思議な寺院

神様である「赤山大明神」がご本尊なので、境内には鳥居、拝殿や本殿があり神社のような雰囲気。ちょっと変わった感じのする寺院です。

実は、平安時代の日本の仏教は日本の神を仏教の守護神として正式に認めていたので自然な形で共存していたそうです(神仏習合)。八百万の神を信仰する日本人らしい懐の深いエピソードですね^^

大きな数珠の門は「正念誦・正念珠(しょうねんじゅ)」で、密教の重要な考え方を示したものだそうです。くぐりながら、一心に念じることにより心眼を開くことが出来ると言われています。帰りは、出口付近の「環念珠」門をくぐります。

他に、弁財天、福禄寿殿、相生社、金神社、不動堂(雲母不動堂)、御滝籠堂などもあります。

神様も仏様も、人々を救ってくださるという御利益は同じ。ざっくり考えると一緒ですね!

【2】赤山禅院のご利益

赤山禅院の本尊「赤山大明神」は、天にあっては「福禄寿神」、地にあっては「泰山府君」とされ、森羅万象、万物の命運を司るとされています。

特に、商売繁盛・健康長寿・除災にご利益があると言われます。

・商売繁盛|福禄寿神

江戸時代には、「申の日」の5日に赤山禅院に詣でると吉運に恵まれる、という評判が立ち「赤山さんは、掛け寄せ(集金)の神さんや」と言われるようになりました。

その五日講ご縁日詣でから、「五十払い(ごとばらい)」の商習慣ができたと伝えられています。

現在も、赤山禅院では毎月五日に「泰山府君 五日講 ご縁日」として大阿闍梨による祈祷が行われ、商売繁盛を願う方がお参りにこられます。

「福禄寿」は日本独自の信仰「七福神」の一人です。

七福神がまつられた寺社をお参りすると縁起がよいと言われ、全国に「七福神まいり」「七福神めぐり」の風習があります。室町時代に京都から始まりました。

京都の「都七福神」は、ゑびす神/ゑびす神社、大黒天/松ヶ崎大黒天(妙円寺)、毘沙門天/東寺、弁財天/六波羅蜜寺、福禄寿神/赤山禅院、寿老神/革堂、布袋尊/萬福寺です。各社寺に御軸・大護符(色紙)・御宝印帖が用意されています。

※都七福神の縁日は毎月7日。御宝印は毎日拝受可能です(9:00~16:00)

・方除け|京都の表鬼門を守護

平安京は「青龍・白虎・朱雀・玄武」の「四神相応」で知られるように、方位を大切にして創られた都です。

赤山禅院は平安京の東北に当たることから、赤山大明神は皇城の表鬼門の鎮守としてまつられ、現在も方除けのお寺として広く信仰を集めています。

皇室からも信仰され、修学院離宮の造営で知られる後水尾天皇から、社殿の修築と「赤山大明神」の勅額を賜っています。

・無病息災|へちま加持

「へちま加持」は、仲秋の名月の日に行われる天台宗の秘法で、大阿闍梨が「へちま」に喘息など気管支の病を封じ込め、加持・祈祷を行うものです。毎年、無病息災を願って多くの方が訪れます。

仲秋の名月の日に行うのは、その日から月が次第に欠けていくのと同じように、病を減らしたいという思いが込められています。

そして、大阿闍梨の加持・祈祷の後は、へちまの御牘(ごとく)を、家に持ち帰って、作法に従って祈願します。

※仲秋の名月の日に行うため、年によって日が変わります。ご注意ください。

※当日は臨時送迎車が運行されます。(叡山電鉄修学院駅前~赤山禅院鳥居前)

大阿闍梨(だいあじゃり)

阿闍梨とは、弟子を教える規範となる位の高い僧侶のことを言います。天台宗においは阿闍梨の上に大阿闍梨という職位があり、千日回峰行などの難行苦行を満行した僧侶だけに与えられます。

赤山禅院では、大阿闍梨が住職をつとめ、「八千枚大護摩供」「ぜんそく封じ・へちま加持」「珠数供養」など数々の加持・祈祷を行います。

・珠数供養

赤山禅院の珠数供養は、毎年11月23日に開催。使わなくなった数珠に感謝して、大阿闍梨によるご祈祷が行われます。

珠数/数珠(じゅず)は、仏様にお参りするときに使う法具のひとつで、「念珠(ねんじゅ)」とも呼ばれます。

傷んだり使わなくなった珠数を処分するのは、なんとなく躊躇する気持ちがありますよね。炎によってお浄めする「お焚きあげ」がお薦めです。

全国各地から寄せられた珠数が焚きあげられて供養されます。※主催:京都珠数製造卸協同組合

いろんな神様が合体した、泰山府君=赤山明神=福禄寿神。その実体はよくわからないけれど、強力な霊験がありそうです!

【3】福禄寿お姿みくじ

可愛い「福禄寿お姿みくじ」は、ひとつひとつ手書きの笑顔が魅力的!

笑う門には福来る。家に飾っておくだけで、福・禄・寿を呼び込んでくれそうです。

独特のあたたかさを感じる、木製の可愛いおみくじです^^

【4】紅葉の名所

赤山禅院は隠れた紅葉の名所の一つです。

紅葉の規模は大きくないけれど、素晴らしく美しい紅葉を楽しむことが出来ます。

・燃えるような赤い紅葉

地蔵堂の周りの鮮やかな紅葉が印象的!

・紅葉と寒桜

春と秋が一緒にきたような、赤とピンクの競演。

・黄色いイチョウと羅漢さん

紅葉の赤だけでなく、イチョウの黄色も鮮やかです。

紅葉だけでなく、春の遅咲きの桜、新緑の季節も楽しめます。

【5】赤山禅院 アクセス

【最寄り駅】

・市バス「修学院道」から 徒歩約17分

・叡山電鉄「修学院駅」から 徒歩約20分、またはタクシー約5分

※ぜんそく封じ へちま加持の日は、臨時送迎車が運行されます。

・地下鉄烏丸線「松ヶ崎駅」から タクシー約9分

※駐車場はありません。

※市バスに1日4回以上乗車する場合は、1日乗車券/大人 700円、小児 350円 がお得です。道路交通事情を考慮して時間に余裕を持ちましょう。

・京都駅から

- 【電車とバス】※所要時間約1時間5分

・地下鉄烏丸線 国際会館行「国際会館駅前」まで約20分→(乗換え)→

市バス5番 京都駅前行「修学院道」まで約8分→ 下車後 徒歩約20分 - 【電車とTAXI】※所要時間30分

・地下鉄烏丸線 国際会館行「松ヶ崎駅」まで約17分→(乗換え)→

タクシー約10分

・タクシー 総距離 約3.8km タクシー料金検索

※料金・所要時間は実際とは異なる可能性があります。 - 【京都駅前バスターミナルから】※所要時間 約1時間5分~8分

★京都駅前バスターミナルのりば案内

・[A1のりば] 市バス5 岩倉操車場前行き「修学院道」まで約52分→ 下車 徒歩約17分

・[C3のりば] 京都バス17 大原行き「修学院駅前」まで約45分→ 下車 徒歩約20分 - 【TAXI】※所要時間 約38分

・タクシー 総距離 約10.6km タクシー料金検索

※料金・所要時間は実際とは異なる可能性があります。

・京阪三条から

- 【市バス】※所要時間 約43分

・[Dのりば] 市バス5 岩倉操車場前行き「修学院道」まで約27分→ 下車 徒歩約17分 - 【TAXI】※所要時間 約24分

・タクシー 総距離 約7.3km タクシー料金検索

※料金・所要時間は実際とは異なる可能性があります。

近くには、修学院離宮、曼殊院など、徒歩圏内に名所旧跡も多いので、一日散策を楽しむこともできますよ!

関連記事です!

すぐお隣の修学院離宮の情報です

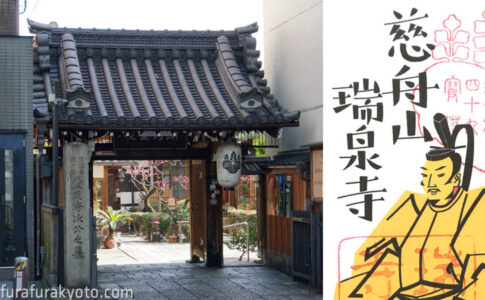

修学院離宮 | 当日参観できます!借景が贅沢な名庭

赤山禅院

所在地 京都市左京区修学院開根坊町18

TEL.075-701-5181

開門 6:00 閉門 18:00

拝観時間 9:00~16:30

無料(自由拝観)

赤山禅院 公式サイト