西明寺は、高雄山・神護寺と栂尾山・高山寺の中間にある槇尾山(まきのおさん)にひっそりと佇む寺院。天長年間(824~834年)に空海の高弟・智泉が神護寺の別院として創建したと伝わります。

新緑、紅葉、雪景色など、四季折々の豊かで美しい自然に包まれ、世俗から隔離された静寂な雰囲気を大切にされている山寺です。

手入れが行き届いた本堂では、仏像を間近に拝観することができます。そして、聖天堂で拝受できる「倍返りお守り」は、お金が倍になって返ってくるご利益があるとか!?

お寺の由来や御朱印、アクセス方法をご紹介します。

タップできる|目次|

【1】西明寺とは?

西明寺は真言宗大覚寺派。槇尾山中にひっそり佇む、古義真言宗に属する山寺です。

清滝川のせせらぎと共に、春の桜や山つつじ、初夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色といった四季折々の自然美を楽しむことができます。

・西明寺の歩み

- 平安時代・天長年間(824~834年)空海の高弟・智泉大徳が戒律道場として開創。当初は神護寺の別院だったと伝わります。その後、荒廃。

- 鎌倉時代・建治年間(1275~1278年)和泉国槇尾山寺の我宝自性上人が中興。本堂、経蔵、宝塔、鎮守などが建てられました 。

- 正応三年(1290年)後宇多法皇より「平等心王院」の号を賜り、神護寺より独立。

- 室町時代・永禄年間(1558~1570年)兵火により焼失。

- 安土桃山時代・慶長7年(1602年)明忍律師により再興。

- 江戸時代・元禄13年(1700年)明忍律師に帰依した桂昌院(第5代将軍・徳川綱吉の母)が本堂を寄進。

・神護寺、空海との関係

西明寺の南西、高雄山・神護寺は空海(弘法大師)が東寺や高野山を運営する前に一時住した寺で、最澄(伝教大師)も法華経の講義をしたことがあるなど、平安仏教が育まれた日本仏教史上重要な寺院です。

唐での留学から帰国した空海は、大同4年(809年)7月に入京。平安京の高官だった和気清麻呂の菩提寺で、和気氏の私寺であった高雄山寺に入り14年間住持を務め、真言宗立教の基礎を築きました。

そして天長元年(824年)、和気氏の希望で高雄山寺は「神護国祚真言寺(略して神護寺)」と改名、すべてが空海に任せられました。

西明寺の開創は、空海の高弟「智泉大徳」

智泉大徳 [789-825] は空海の甥で、9歳で空海の弟子となり、804年に遣唐使として入唐。空海門下第一の秀才と評され、空海に「密教のことは智泉に任す」と言われるほど聡明であったと伝わります。

西明寺は神護寺の別院としてスタート

創建時の西明寺は神護寺の別院、戒律道場だったと伝わります。空海とその高弟、神護寺と別院。力関係が明確でわかりやすいですね。

三尾の寺院のヒエラルキーの頂点は神護寺。かつては西明寺・高山寺は神護寺の別院でした。現在の歴史に名を遺す有名人、空海や和気清麻呂の影響力を感じます。

【2】西明寺 見どころ

清流と紅葉が美しい自然に包まれた風景と、本堂の仏様(重要文化財)が見どころです。

・参道

栂ノ尾バス停そばの脇道を下っていくと清滝川にかかる朱色の橋「指月橋」が見えてきます。この橋を渡ったところが西明寺表参道の石段です。表門まで石段が続きます。

・表門

元禄13年(1700年)桂昌院の寄進によって建てられた一間薬医門。

・本堂

元禄13年(1700年)に、桂昌院の寄進により再建されたものです。

正面入口の梁上に掲げられた独特の書体の「霊山鷲心」の額は、空海の筆。意味は、釈迦如来が霊鷲山で般若心経を人々に説いておられる姿だそうです。

本堂内は写真不可。内陣正面の須弥壇上には仏師・運慶によって彫られた本尊・釈迦如来立像(重要文化財)が祀られています。清涼寺(嵯峨釈迦堂)の釈迦如来を模して作られたという高さ51cmの小像です。

本堂の脇陣には、千手観音菩薩像(平安時代)、愛染明王像(鎌倉時代後期)が安置され間近に拝観することができます。

本堂の東側には苔庭があり、苔むした自然石の上に置かれた宝篋印塔(ほうきょういんとう)が静かに佇んでいます。

・聖天堂

聖天堂は元禄時代の建造物で「歓喜天」が秘仏として祀られています。歓喜天(=聖天)は、商売繁盛・夫婦円満を司る神様として信仰されています。

そして、ちょっと気になる拝殿前の白幕の印象的な紋は、聖天へのお供え物の大根と御団(おだん:油であげた餡餠)がモチーフだそうです。

拝殿の机上では、歓喜天の商売繁盛のご利益にちなんで「倍返りお守り」が販売されています。コンセプトは「出るお金に感謝しましょう。倍になって帰ってきます。」 だそうです。

確かに、お金を使うことによって経済が循環、発展しているわけなので感謝ですね。その上、倍になって帰ってきたら最高です^^

・鐘楼

本堂から表門へ歩いていくと、右側に樹齢700年の高野槙の古木があり、槙ノ尾(地名)の由来になったと云われています。

この高野槙と対面するように、元禄時代に造営された鐘楼があります。僧・月潭道澄(1636~1713)の銘文が刻まれている梵鐘が掛けられ、時を告げる鐘として、毎朝・毎夕に打ち鳴らされます。

神護寺へは裏参道からも行けます。

鐘楼と槙の古木の間を歩き、前方の高雄山を見上げながら裏門を通りぬけ、モミジに覆われた坂道を下りると「灌頂橋」に到着します。

槙尾山と高雄山との谷間に流れる小川が合流する「灌頂橋」を渡って右手の道を歩いて行くと、神護寺に至ります。

こじんまりとした印象ですが、手入れの行き届いた境内や本堂、青もみじがとても美しいです。秋の紅葉もさぞかし素晴らしいでしょうね!

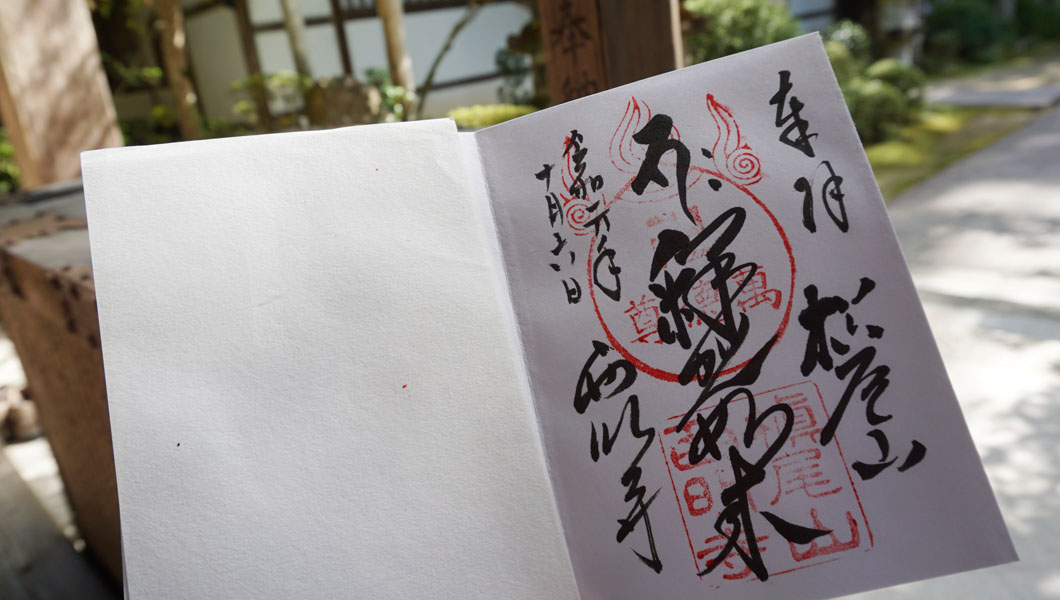

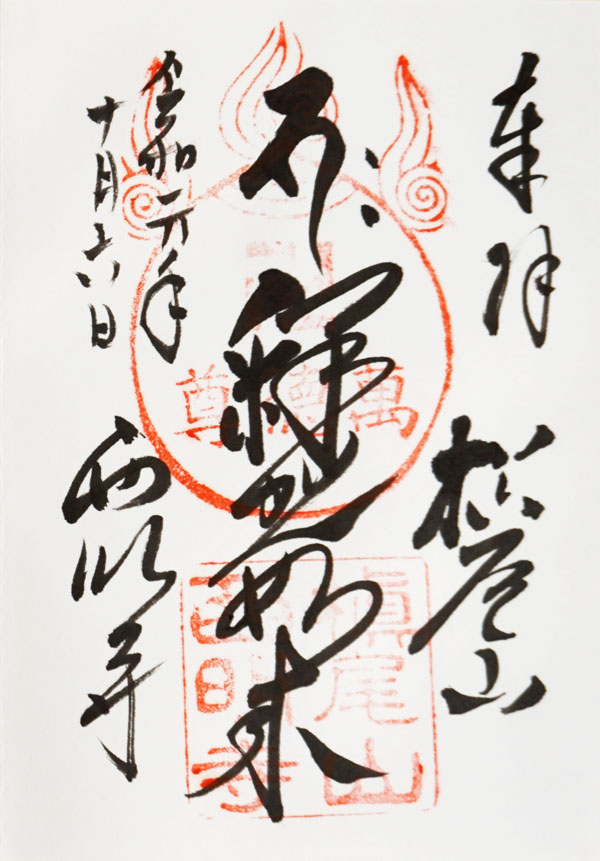

【3】御朱印

御朱印の受付は、西明寺本堂の中です。

本堂内を拝観している間に書いていただけます。

三尾めぐりの記念に、高山寺・西明寺・神護寺で御朱印をいただきました。

【4】おすすめ「三尾めぐり」

三尾(さんび)とは、京都の西に位置する、高雄(たかお)・槇尾(まきのお)・栂尾(とがのお)の総称で、古来より紅葉の名所として知られる地域です。

・三尾めぐりとは?

三尾にある寺院を巡ります。

木々の中を流れる清滝川に沿って歩く清々しいハイキングコースです。

- 高雄:神護寺

- 槇尾:西明寺

- 栂尾:高山寺(世界文化遺産)

参考サイト

高雄保勝会 公式サイト

KYOTO SANBI 京都三尾

・三尾めぐり所要時間

京都駅からスタートすると「三尾めぐり」の合計所要時間は、約5~6時間。(食事・休憩時間は含みません。)バスの本数が少ないので、スケジュールは余裕をもって組むのがポイントです。

高雄にはホテルもあるので、泊まりでゆっくりするのもいいかもしれませんね。

所要時間の目安

※拝観時間・休憩時間、バスの待ち時間は含みません。

- [京都駅JRバス停]→ 約51分→ [栂ノ尾バス停]

- [栂ノ尾バス停]→ 徒歩5分→ 高山寺 山門

- 高山寺 山門→ 徒歩約10分→ 西明寺 山門

- 西明寺 山門→ 徒歩約25分→ 神護寺 山門

- 神護寺 山門→ 徒歩約20分→ [山城高雄バス停]

- [山城高雄バス停] → 約51分→ [京都駅]

関連記事です!

三尾のお寺ご紹介

神護寺 | 見どころ&アクセス。和気清麻呂、最澄と空海の関係

高山寺 | 鳥獣戯画で有名な寺院。石水院の善財童子像が印象的

「三尾めぐり」のハイキングは、丸1日予定するのがいいと思います。

【5】西明寺 アクセス

アクセス方法はバスになります。付近に電車は通っていません。

・最寄りバス停は「栂ノ尾」

西明寺だけを訪れるなら「槇ノ尾」で下車、徒歩約5分。

※三尾めぐりをするなら、次の「栂ノ尾」バス停まで乗りましょう。

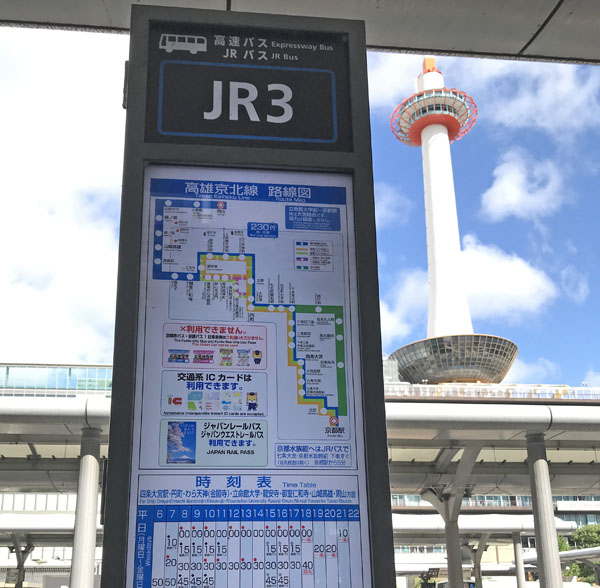

・京都駅前バスターミナルから

★京都駅前バスターミナルのりば案内

[JR3のりば] JRバス 高雄京北線 山城高雄・周山方面行 ※槇ノ尾まで約50分

・四条烏丸《地下鉄四条駅》から

地下鉄四条駅からは、26番出口を出て西です。

[Eのりば] 市バス8 高雄行き。

※高雄まで約51分。下車後、西明寺までは徒歩約10分

紅葉シーズンはバスの本数が少し増えます。

※この記事の史実に関する記載は、西明寺公式サイト、西明寺パンフレット、駒札、Wikipedia等、を参考に作成しました。

西明寺(正式名:槇尾山 西明寺)

所在地 京都市右京区梅ヶ畑槇尾町1

TEL.075-861-1770

拝観時間 9:00~17:00

拝観料 大人 500円、中高生 400円

西明寺 公式サイト