曼殊院は、風雅な数奇屋風 書院造りと庭園が有名な門跡寺院で、小さな桂離宮とも言われています。

四季折々に、椿、梅、ソメイヨシノ、サルスベリ、笹リンドウ、サザンカなど、さまざまな花が楽しめます。特に、5月初旬頃に咲き誇る霧島つつじ、11月中旬頃の紅葉は、枯山水庭園との調和も美しく人気です。

桂離宮との関係、門跡寺院となった歴史や見どころ、アクセス方法をまとめました。

タップできる|目次|

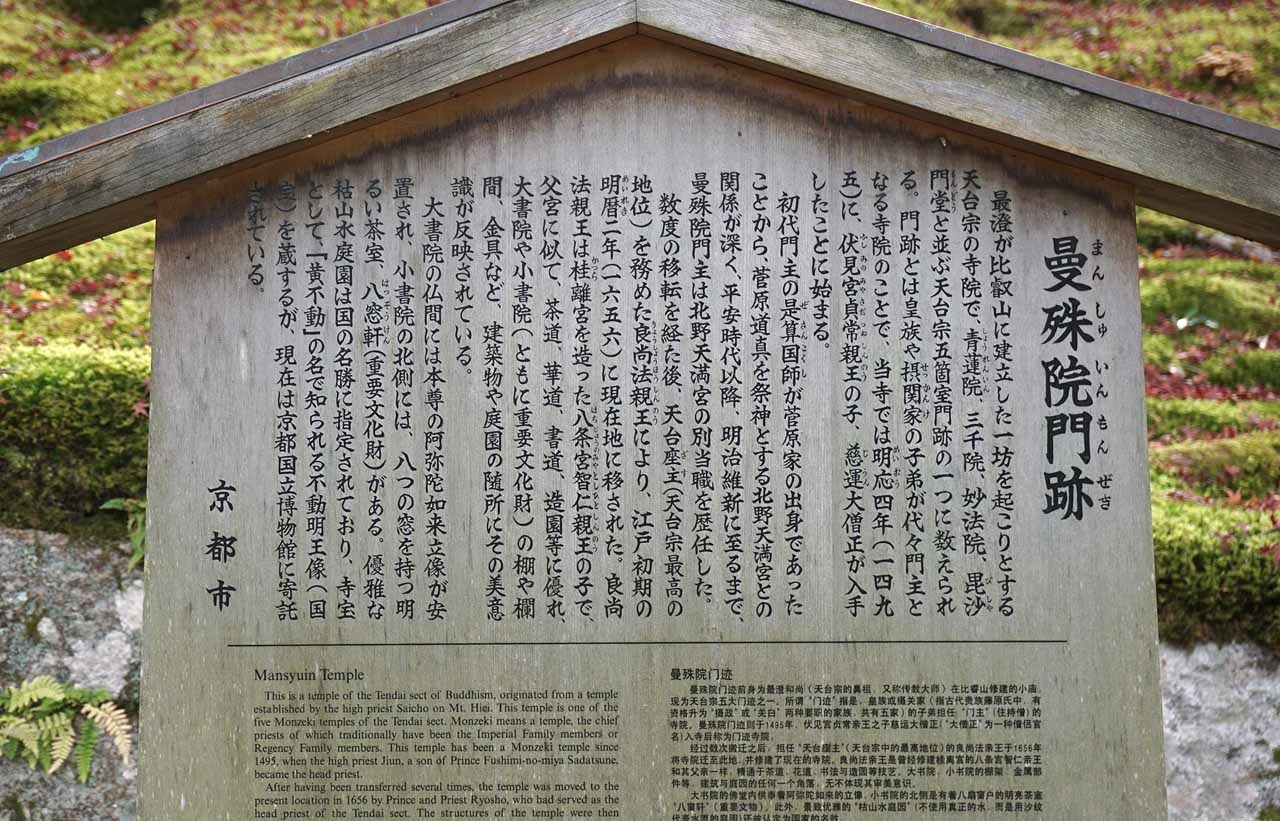

【1】曼殊院門跡とは

曼殊院門跡は、青蓮院、三千院、妙法院、毘沙門堂と並ぶ天台宗五箇門跡の一つです。門跡とは、皇族や摂関家の子弟が代々門主となる寺院のことです。

格式のある寺院らしく、城壁のような5本線の筋塀に囲まれ、勅使門は閉ざされています。参拝者は別の入口から入ります。

筋塀(すじべい)

定規筋(じょうぎすじ)と呼ばれる白い水平線が引かれた築地塀。皇族が出家して住職を務めた門跡寺院の土塀の壁面に、その証として5本の定規筋を引いたのが始まり。そこから、定規筋の数が寺の格式を示すようになり、5本線が最高格式。

・寺名「曼殊院」の由来

永遠な寺運をその名に託したのかもしれません。

曼=ながながと跡を引くの意

出典: 京都の寺社505を歩く

殊=普通とは全く違うの意

・小さな桂離宮といわれる理由

現在の曼殊院は、良尚法親王(りょうしょうほうしんのう)が、明暦2年(1656年)に洛中(現在の京都御所近く)にあった堂宇を現在地へ移し整備したものです。

良尚法親王は、「桂離宮」を造営した八条宮智仁親王(初代桂宮)の次男で、智忠親王(二代桂宮)の弟にあたります。そして、「修学院離宮」を造営した後水尾天皇の猶子でもありました。

・桂離宮|元和元年(1615年)~寛文3年(1663年)完成

・修学院離宮|明暦元年(1655年)~万治2年(1659年)完成

・曼殊院門跡|明暦2年(1656年)に現在地に移転

良尚法親王

元和8年(1623年)生~元禄6年(1693年)没

第175世 天台座主。父宮に似て、茶道、華道、書道、造園等に優れ、古典に通じる文化人としても知られました。

当時、親王らは「古今伝授」という秘伝を相伝、文学的な素養や感性を形に表し、建築・庭園の中に取り入れ造営されたのが桂離宮であり、曼殊院といわれています。

古今伝授(こきんでんじゅ)

勅撰和歌集である『古今和歌集』の解釈を中心に、歌学およびそれに関連する諸説を、秘伝として師から弟子へと伝えること。歌道の主流であり続けた二条流が、室町中期にその伝授形式を確立。二条宗祇(そうぎ)流、二条堯恵(ぎょうえ)流がある。

宗祇流は、近衛(このえ)家、三条西家などに伝えられ、三条西家から細川幽斎、智仁(としひと)親王を経て後水尾(ごみずのお)天皇、さらに歴代天皇、上層公家に伝えられて、御所伝授として確立し、近世を通じて権威を保った。

・曼殊院の歴史

平安時代初期、天台宗の宗祖・伝教大師最澄が、比叡の地に創建した道場が曼殊院のはじまりです。

- 延暦年間782年~806年|最澄が比叡山に堂を建立

最澄が比叡山に建立した、阿弥陀仏を安置した堂(寺名不詳)から始まります。後に、是算国師(ぜさんこくし)が叡山西塔北谷に移し「東尾坊(とうびぼう)」と称しました。

天暦元年(947年)是算国師は菅原家出身だったため 、勅命により北野天満宮の別当職に任じられ、北山に別院を建立します。

※別当職は明治の初めまで代々兼務することになります。 - 天仁年間(1108~1109年)|曼殊院に改名

忠尋(ちゅうじん)座主が住持の時に「曼殊院」と名が改められました。その後、北山にあった曼殊院は、足利義満の北山殿(後の鹿苑寺)造営のため移転を余儀なくされ、康暦年間(1379年~1381年)、洛中に移転。 - 文明年間(1469~1487年)|門跡寺院になる

慈運(じうん)法親王が入手して門跡寺院となりました。法親王は伏見宮貞常(さだつね)親王の子で、後土御門(ごつちみかど)天皇の猶子。和歌や連歌に秀でていたと伝わります。 - 明暦2年(1656年)|現在地に移転

良尚法親王が入寺、現在地に堂宇を移転造営し、「わびの美・さびの美」の世界に生きられました。

「侘(わび)」=質素なもの、貧相なもの、不足の中に心の充足を見出そうとする意識

「寂(さび)」=静かでさびしさの中に奥深いもの、豊かさを感じること

風雅で、ディティールにこだわった建築や、庭園の美を究めた親兄弟を持つ良尚法親王もまた、寺を自らの美意識で整えたかったであろうことは想像に難くないですね。共通点が多いので、曼殊院が小さな桂離宮といわれるのも納得です。

【2】曼殊院の見どころ

建物内は写真不可なので、お庭の写真しかありません。

建築物の意匠やお宝は、実際に行ってチェックしてみてくださいね!

・ここに注目!こだわりの意匠

良尚法親王は、父や弟と同様に、茶道、華道、書道、造園等に優れました。

代表的な数奇屋風書院と言われる大書院や小書院(重要文化財)の棚や欄間、金具など、建築物や庭園の随所にその美意識が反映されています。

例えば、長押の釘隠(富士山の形)、襖の引手(瓢箪、扇等)には、七宝や象嵌など技法を駆使。手摺の木工、それぞれに細緻な意匠が凝らされています。富士の間の欄間は、菊花をあつかった大胆なデザインになっていたり。細部へのこだわりが半端ないです!

これらは、桂離宮と同じ系列の工房で作られた物だそうで、曼殊院は「小さな桂離宮」といわれる所以でもあるそうです。

・遠州好みの枯山水庭園

小堀遠州(こぼりえんしゅう)好みと伝えられますが、実は、この地に移転した明暦2年(1656年)は遠州の没後になります。

そのため、良尚法親王の好みが入っていると考えた方が良いそうです。ですが、父宮と小堀遠州は交流があったわけなので、少なからず影響は受けていそうですね。

小堀 政一/遠州

天正7年(1579年)生~正保4年(1647年)没安土桃山時代~江戸時代前期の大名、茶人、建築家、作庭家、書家。

・八条宮智仁親王、近衛応山、木下長嘯子など当代一流の文化人たちとの交流が知られる。

・茶室に七宝細工による装飾を本格的に取り入れた最初の人物といわれる。(桂離宮、曼殊院、修学院離宮、大徳寺などの七宝引手や釘隠し)

・庭園に直線的な造形を取り入れる。当時としては斬新な試みで、切石で石畳を構成したり、直線的な石橋を配置したりした。

梟の手水鉢は、月を水面に写して反射させ、白壁に月の揺らぐ姿を写して鑑賞したそうです。風流ですね^^

【3】曼殊院 アクセス

【最寄り駅】

・市バス「一乗寺清水町」から 徒歩約20分

・叡山電鉄「修学院駅」から 徒歩約23分

※駐車場あり

※市バスに1日4回以上乗車する場合は、1日乗車券/大人 700円、小児 350円 がお得です。道路交通事情を考慮して時間に余裕を持ちましょう。

・京都駅から

- 【地下鉄と市バス】※所要時間約1時間

・地下鉄烏丸線 国際会館行「国際会館駅前」まで約20分→(乗換え)→

市バス5番 京都駅前行「一乗寺清水町」まで約9分→ 下車 徒歩約20分 - 【地下鉄とTAXI】※所要時間32分

・地下鉄烏丸線 国際会館行「国際会館駅前」まで約20分→ タクシー約12分

総距離 約3.9km タクシー料金検索

※料金・所要時間は実際とは異なる可能性があります。 - 【市バス】※所要時間 約1時間10分

★京都駅前バスターミナルのりば案内

・[A1のりば] 市バス5 岩倉操車場前行き「一乗寺清水町」まで約51分→ 下車 徒歩約20分 - 【TAXI】 所要時間 約34分

・総距離 約10.8km タクシー料金検索

※料金・所要時間は実際とは異なる可能性があります。

・京阪三条から

- 【市バス】※所要時間 約46分

・[Dのりば] 市バス5 岩倉操車場前行き「一乗寺清水町」まで約26分→ 下車 徒歩約20分 - 【TAXI】 所要時間 約25分

・総距離 約7.6km タクシー料金検索

※料金・所要時間は実際とは異なる可能性があります。

関連記事です!

桂離宮 当日参観できます!一度は訪れたい日本庭園の最高峰

修学院離宮 当日参観できます!借景が贅沢な名庭

曼殊院が気に入ったら、桂離宮・修学院離宮は行く価値ありです!

※この記事の史実に関する記載は、曼殊院門跡公式サイト・パンフレット、駒札、「京都の寺社505を歩く」を参考に作成しました。

曼殊院門跡(まんしゅいん もんぜき)

所在地 京都市左京区一乗寺竹ノ内町42

TEL.075-781-5010

拝観時間 9:00~17:00(受付は16:30まで)

拝観料 一般600円 高校生500円 小中学生400円

駐車場 50台無料(普通車のみ)

曼殊院門跡 公式サイト