地蔵院は南北朝時代の武将・細川頼之(ほそかわ よりゆき)が建立した臨済禅宗の寺。

ご本尊は延命安産の地蔵菩薩。竹林に囲まれていることから「竹の寺」とも呼ばれます。

また、トンチで有名な一休さん生誕の地としても知られ、静寂に包まれた境内は、母と幼少の一休さんが隠れて過ごすのに最適な場所だったと納得できる雰囲気です。

竹林だけではなく、苔や青紅葉もとってもキレイな地蔵院。

由来やアクセス方法、開基の細川頼之、一休さんのエピソードをご紹介します。

タップできる|目次|

【1】地蔵院の由緒

地蔵院は、南北朝時代に禅宗に帰依した武将・細川頼之が建立した臨済禅宗の寺院。トンチで有名な一休宗純禅師の生誕の地としても知られます。

・地蔵院のあゆみ

鎌倉時代、公卿で歌人の衣笠家良(きぬがさ いえよし|藤原家良)がこの地に山荘を営んでいましたが、その後没落‥

- 南北朝時代 貞治6年(1367年)、足利義満の管領・細川頼之が宗鏡禅師(碧潭周皎(へきたんしゅうこう))に深く帰依して地蔵院を創建。

宗鏡は恩師・夢窓国師を開山に請じて、自らは第二世となりました。 - 北朝系の三天皇(崇光・後光厳・後円融)の御願寺に準ぜられ、境内17万㎡、末寺26ヵ寺、諸国に領地54ヵ所をもつ一大禅刹となりました。

- 応仁・文明の乱(1467年~)で諸堂を焼失。

- 江戸時代 貞享3年(1686年)第14世古霊和尚によって、方丈など寺観が整えられました。

- 明治時代に竜済寺・延慶寺を合併し現在に至ります。

地蔵院 開基|細川頼之

出典:地蔵院パンフレットより抄録

元徳元年(1329年)三河国(愛知県)に生まれ、貞治6年(1367年)将軍・足利義満を補佐して管領職となり、政治の合間に宗鏡禅師に参禅し地蔵院を建立。後に武蔵守となり、南北朝の和合に尽力。明徳3年(1392年)64歳で死去。墓は境内にあります。

海南行(かいなんこう)|細川頼之の有名な漢詩

人生五十愧無功、花木春過夏已中、満室蒼蝿掃難去、起尋禅榻臥清風

(人生五十 功無きを愧ず、花木春過ぎて 夏已に中ばなり、満室の蒼蝿掃えども去り難し、起って禅榻を尋ねて 清風に臥せん)

訳:自分も50歳となったが、何の功績もないのが恥ずかしい。花咲く春も過ぎ、もう夏の半ばである。部屋を飛び回る青ばえは掃っても逃げ去らない。(=世間の讒言(ざんげん)がうるさい。)俗世を離れ禅門に入り 清らかな風の吹くところで余生を送りたいものだ。

※管領職を解任され、領国讃岐に帰還するときに詠まれた詩です。

・一休さん生誕の地

トンチで有名な一休さん(一休宗純禅師)は、室町時代の明徳5年(1394年)この地で誕生しました。

6歳で安国寺に入門されたので、幼い一休さんがお母さんと一緒に過ごせたのは地蔵院時代だけです。

一休さん誕生秘話

南朝と北朝に分かれていた朝廷が、地蔵院開基でもある細川頼之の尽力で、ようやく北朝に統一されて間もない頃。

- 一休の母は、北朝 後小松天皇の寵愛をうけ身籠りますが、南朝の高官の血筋だったため、帝のお命を狙っていると誹謗中傷され御所を去ります。

- そして細川頼之の奥方の御縁を頼り、地蔵院に隠れ、明徳5年(1394年)寺領地内の民家でひっそりと御子を出産し育てました。

- 千菊丸と名付けられた御子は6歳で安国寺に入門。千菊丸の命を守るためには俗世から離れた僧侶が一番と考えられたのでしょう。千菊丸が後の一休宗純禅師です。

一休が生まれた地は、ここ地蔵院のあたりらしい。このあたりは竹藪の深い森が多い、地蔵院も「竹の寺」とよばれていた。御所を追われた母子が暮らすのにふさわしい場所と言えよう。縁側に腰かけていると母に手を引かれた一休が今にも現れるように思えてならない。

出典: 水上勉「一休を歩く」より

昭和時代にはテレビアニメにもなってヒットしました。YouTube

地蔵院は、美しい竹林や苔とともに静寂に包まれた寺院です。

【2】地蔵院 見どころ

青もみじや竹林、苔が美しい静かな境内です。苔寺拝観の後に伺ったのですが、規模は小さいながら、しっとりと美しい、もふもふな苔に感激しました。

そして秋は、知る人ぞ知る紅葉の穴場のようです。

・竹林、苔、青もみじ

雨上がりだったこともあり、地面を覆った苔も元気いっぱい。フレッシュな緑に包まれて清々しい気分で散策できました。

・本堂|地蔵堂

ご本尊は、伝教大師の作と言われる「延命安産地蔵菩薩」。

一休禅師は、この地で無事に生まれ87歳で亡くなったそうなので、ご利益ばっちりかも。

地蔵堂内には、ご本尊のほか、夢窓国師、宗鏡禅師、細川頼之の木像が安置されています。現在の本堂(地蔵堂)は昭和10年(1935年)の再建です。

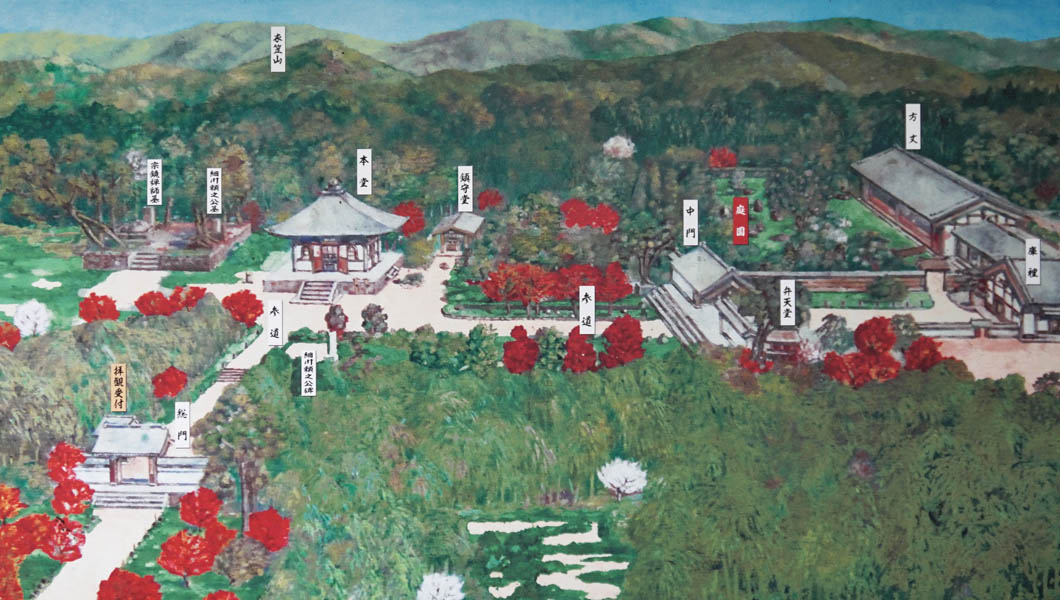

・方丈|十六羅漢の庭

方丈前に「一六羅漢の庭」と呼ばれる平庭式枯山水庭園があります。作庭は地蔵院第二世住職 宗鏡禅師で、開基 細川頼之のお気に入りだったと伝わります。

実際には応仁の乱で焼失して作り直し、その後の荒廃を経て方丈再建の際に、元の姿に再現されたと考えられています。

- 平庭式とは築山などの起伏のない平らな庭のことで、枯山水は石や砂を用いて水を表現する形式です。地蔵院の庭は木々が多く、砂ではなく苔で覆われています。

- そして、点在する自然石で表現されているのは羅漢さんです。地蔵院の羅漢様方は修行中で、悟りを開くまであと一息「どうぞ仏になれますように」と石清水八幡宮に願をかけておられる姿だと伝えられています。そのため、八幡宮の方角(地蔵院から見ると南東)に少しずつお身体を向けていらっしゃるそうです。

方丈の庭の写真撮影は、9:00~10:00、15:30~16:00のみOKです。

撮影のために庭に降りて苔を踏んだり、枝を折るなどマナーの悪い方が増えたための対策だそうです。雰囲気のある風景の中に撮影禁止のPOPが貼られているのは残念。

・襖絵|細川元首相作

方丈は江戸時代 貞享3年(1686年)の再建で、平成30年(2018年)には解体修理が行われました。

その際に、細川護熙(ほそかわ もりひろ)元首相筆の襖絵「瀟湘八景の図」 が奉納され、期間限定で時々公開されます。通常は見ることは出来ません。

瀟湘八景(しょうしょう はっけい)

出典:Wikipediaより抄録

中国の山水画の伝統的な画題。その8つの名所のこと。瀟湘は湖南省長沙一帯の地域で、太古より風光明媚な水郷地帯として知られる。北宋時代の高級官僚・宋迪はこの地に赴任したときにこの景色を山水図として画いた。後にこの画題が流行し、やがては日本にも及んだ。

細川護熙氏は開基 細川頼之の末裔、旧熊本藩主 細川家 第18代当主だそうです。政界引退後は、陶芸作家として活躍されていますが、襖絵も描かれるとは多才ですね。

一番印象に残ったのは、苔の美しさです。苔寺も近くだし、このあたりは苔の生育に適しているのかもしれないですね^^

【3】御朱印、授与品

書置きの御朱印、オリジナル御朱印帳は、総門横の拝観券売り場で販売されています。

・御朱印と御抹茶

直筆の御朱印、御抹茶の接待は不定期で開催されています。本来の御朱印と御抹茶の意味を再確認してから参拝しましょう。スケジュールは公式サイトでご確認ください。

- 御朱印 直筆授与(300円)

できるだけ写経をご持参くださいとの事です。本来御朱印は、写経を納めた受領の証として授与するものです。 - お抹茶 ご接待(600円)

個人限定。原則的に3名様まで。ご家族4名の場合は対応可能。

「茶禅一味/お茶の心と禅の心は同じ」という言葉があります。お茶を味わう事で禅の境地に少し近づけるよう、ご住職が心を込めて点ててくださいます。

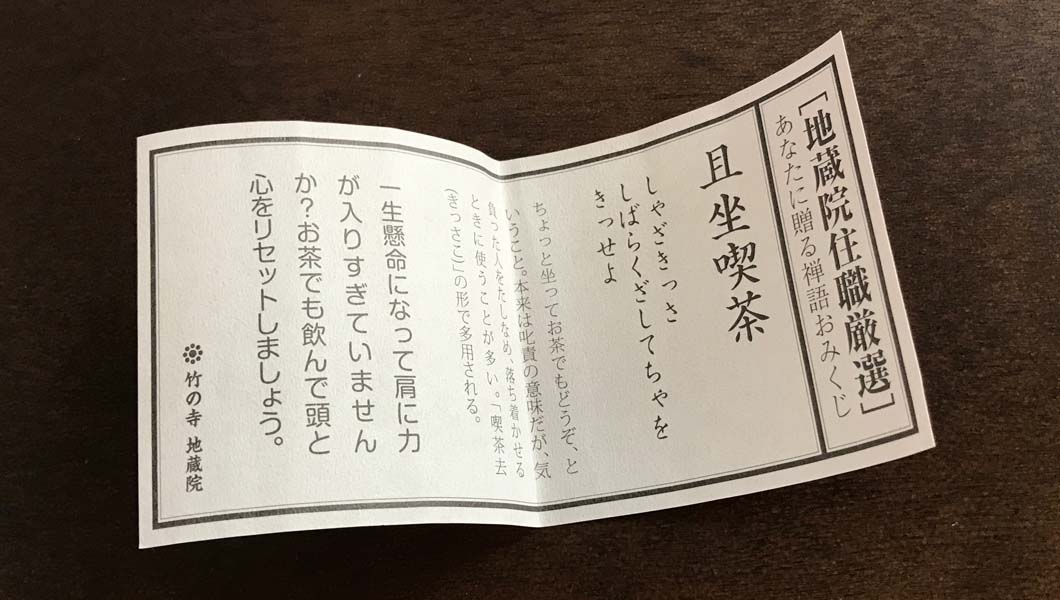

・禅語おみくじ、授与品

方丈の中では、様々なお守りや、おみくじなどの授与品が用意されています。

中でも、地蔵院住職厳選という「禅語おみくじ」がとても気になったので、引いてみました。禅語って奥が深くて面白いですね。

禅語おみくじ(100円)の結果は「お茶でも飲んでリセットしましょう」というお告げ。お抹茶の日ではなかったのが残念すぎます^

【4】地蔵院 アクセス

京都バスで行くのがおすすめ。バス停から地蔵院まで徒歩約3~4分です。

[地図]

A地点:地蔵院の拝観受付

B地点:バス停「苔寺・鈴虫寺」

C地点:電車の最寄り駅

・京都駅から

- 京都バス

★京都駅前バスターミナルのりば案内

[C6乗り場] 京都バス73 苔寺・鈴虫寺行き「苔寺・鈴虫寺」まで約56分 - TAXI 所要時間 約25分

総距離 約8km タクシー料金検索

※苔寺・鈴虫寺バス停までの料金です。

※料金・所要時間は実際とは異なる可能性があります。

・三条京阪から

- 京都バス

[Fのりば] 京都バス 63 苔寺・鈴虫寺行き「苔寺・鈴虫寺」まで約55分

※バス停は京阪電車出入口(6)番の南、鴨川沿いです。

・阪急嵐山駅から

- 京都バス

★阪急電車|嵐山駅前バスのりば案内

[南行のりば] 京都バス63、73 苔寺・鈴虫寺行き「苔寺・鈴虫寺」まで約11分

・電車の最寄り駅

- 阪急 嵐山線「上桂駅」から徒歩約12分

- 阪急 嵐山線「松尾大社駅」から徒歩約17分

近くには、鈴虫寺や苔寺など個性あふれるお寺があります。ただし苔寺は予約しないと拝観できませんので要注意!

関連記事です!

近くの名所旧跡

鈴虫寺 [華厳寺] | 願いが一つだけ叶うお寺。軽妙な説法は必聴

苔寺 [西芳寺] | 拝観予約必須。写経体験・御朱印と庭園散策

※この記事の史実に関する記載は、地蔵院公式サイト、地蔵院パンフレット、Wikipedia等を参考に作成しました。

地蔵院

所在地 京都市西京区山田北ノ町23

TEL.075-381-3417

拝観時間 9:00~16:30 (最終入山16:15)

拝観休止日 1月10日~2月10日の水曜日・木曜日

※「法要」「寺行事」等で拝観休止の場合もあります。

拝観料 大人500円、小中高校生300円

地蔵院 公式サイト