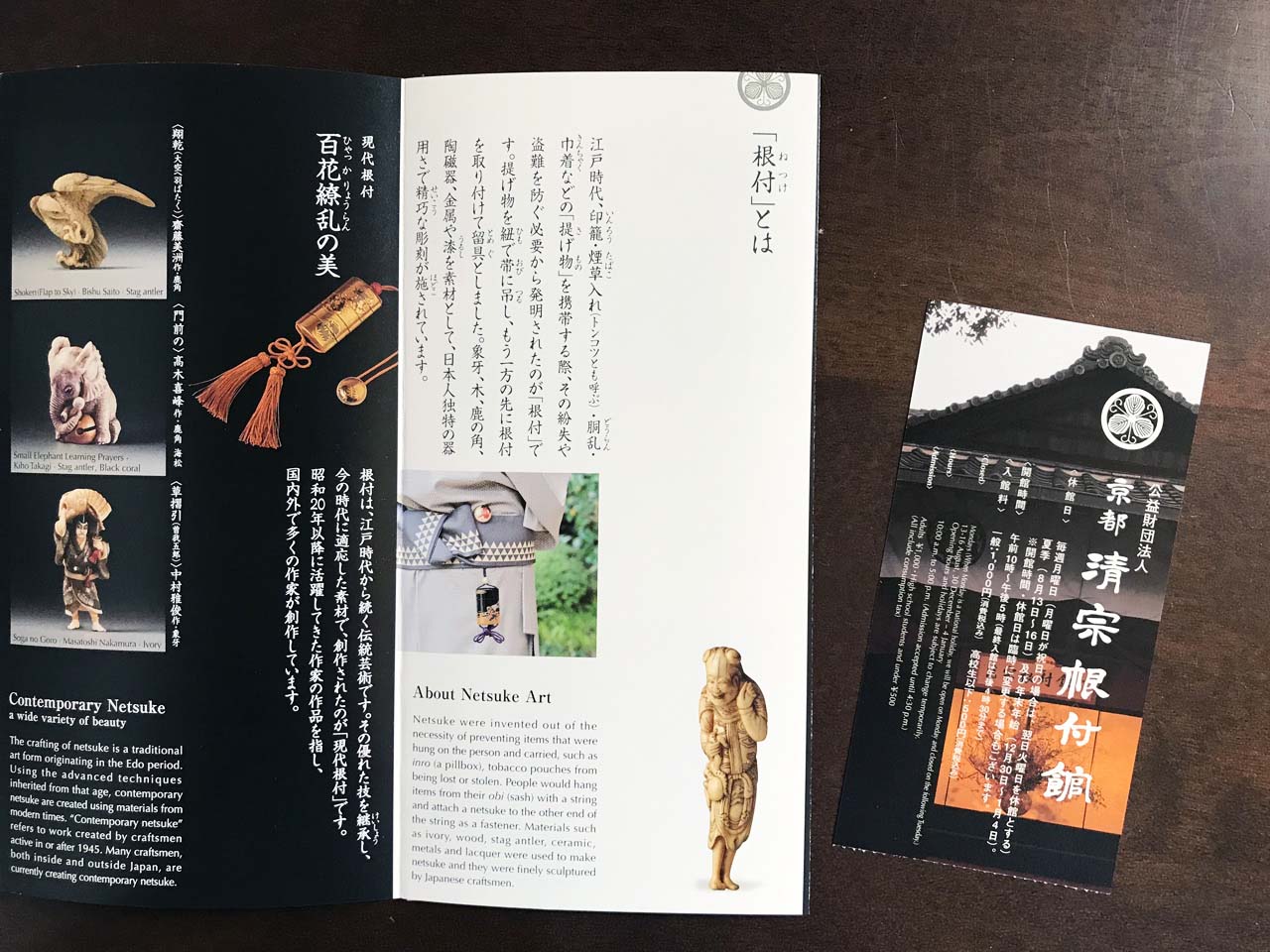

京都 清宗根付館(せいしゅうねつけかん)は、京都に唯一残る美しい武家屋敷を利用した美術館です。

4500点を超える根付コレクションの中から、現代根付を中心に約400点が展示されています。

実用的な留め具から装飾美術品に進化し、今や国内外で蒐集品として高く評価されている根付。

根付の歴史、楽しみ方の基本、京都清宗根付館へのアクセス方法をご紹介します。

タップできる|目次|

【1】京都 清宗根付館

京都 清宗根付館は、江戸時代後期(文政3年/1820年)頃に建てられた、壬生郷士の武家屋敷「旧神先家住宅」です。とても美しく改修されています。

・京都に唯一残る武家屋敷

根付が実用され隆盛していた化政時代(1804~1829年)と重なる時代の住宅です。欄間、急階段、おくどさんなど、歴史的に価値のある空間を堪能することができます。

根付は1階と2階に展示されていて、おくどさんでは根付作家の制作風景のビデオを見ることが出来ます。

江戸時代にタイムスリップしたような感覚で根付を鑑賞できるのは、世界中でここだけです。

残念ながら屋内は写真不可ですが、公式サイトでVRを見ることが出来ます^^

【2】根付とは?

日本人男性が着物で生活していた時代、着物にはポケットがないので、持ち物を入れた印籠などの留め具として「根付」が登場しました。

実用性を第一に考えた留め具・根付は、時代とともにファッションアイテムとして凝った細工が施されるようになり、遂には日本独自の細密彫刻として装飾美術品の域にまで到達しました。

・ミニチュア彫刻のような留め具

根付は一見ミニチュア彫刻に見えますが、単なる彫刻ではありません。

江戸時代、男性は大切な財布や薬などを、印籠・煙草入れ・胴乱・巾着などの「提げ物(さげもの)」に収納して、着物の帯から下げていました。

そこで、提げ物の紛失や盗難を防ぐ必要から生まれたのが『根付』です。「提げ物」の紐のもう一方の先に「根付」を付けて帯に留めるのです。

本来、根付は実用性を第一に考えた留め具でしたが、時代の流れとともに装飾性に磨きかかかり、ついには芸術品としてコレクターズ・アイテムになりました。

そして、現在も国内外の作家によって新作が制作されています。江戸時代から近代にかけての古根付と、昭和以降~の現代根付に大別されます。

根付を間近で見ると、WEBや印刷物からの印象よりずっと小さく、その精巧さに目を奪われます。ミニチュア好き、フィギュア好きの方にもお勧めします^^

ちなみに江戸時代の女性は、細々とした持ち物は着物の袂に入れていたそうです。

‥ 根付の歴史

根付の生産が一番盛んだったのは江戸時代(1615~1868年)。その結果、クオリティは美術装飾品の域に達しました。

しかし、明治時代に洋装が取り入れられると、実用品としての需要は激減し今日に至ります。

「根付」という言葉の起源は定かではありませんが、1671年(寛文11年)の寶蔵(たからぐら)という書物に確認されます。また、同時代の絵巻物にも印籠や根付がみられるそうです。

・江戸時代まで

豊臣秀吉の時代から江戸初期にかけては、銅製の糸印(いといん/印鑑)を、根付の役割で利用するのが流行りました。しかし、糸印は四角い形をしていたので着物を傷めてしまったようです。

・江戸時代(1615-1868年)

1700年代になって、生地を傷めない丸めで滑らかな仕上げの根付が制作されるようになります。

根付は帯の目立つところにつけるため、高級武士・公家から茶人・商人・町人まで、印籠と根付がセットで普及するとともに「洒落・エスプリ・伊達心」等のエッセンスが付け加えられ、どんどん「粋」なファッション性が求められるようになりました。

特に、富裕層が所持した印籠や根付は、蒔絵や象牙等を使用するなど、贅をつくした細工が施され、お金に糸目をつけない芸術性が求められていきました。

その結果、日本独自の細密彫刻として装飾美術品の域にまで到達したのです。

・明治時代(1868-1912年)

文明開化で洋装が導入されると、根付の需要が激減したであろうことは明白です。

そして、日本人が根付の価値に気づかない間に、浮世絵同様、多数の江戸時代の古典的な根付は海外に流出しました。

海外では日本以上に骨董的蒐集品として高く評価されているそうです。

British Museum

Victoria and Albert Museum

Metropolitan Museum of Art

その他、個人コレクターを含め多数のコレクションがあります。

根付は骨董的蒐集品として海外で高く評価されているので、中国・香港製などの偽物も数多く出回ってるそうです。本物が欲しいと思った方は要注意です。

‥ 根付の条件

着物にはポケットがないので、大切な持ち物である「提げ物」の紛失や盗難を防ぐために提げ物を紐で帯に吊るし、もう一方の先に「根付」を取り付けて留めるのです。

そのため根付は、紐を通す穴と留め具として支障のない大きさや形状であることが必要条件になっています。

(1)紐を通す穴

紐を通す穴がないと、単なるオブジェになります。根付作家は、根付が帯の上に留められた時に美しく納まり、不自然に見えないように穴の位置にも細心の注意を払い工夫を凝らしています。

(2)大きさ・かたち

留め具としての実用性から、大きさは4㎝程度。着物の生地を傷つけないように全体的に丸みを帯びた形で制作されています。また、底の部分にも彫刻がほどこされ、360度どの方向から見ても隙がないように制作されているのが特徴です。

(3)素材

代表的な素材としては、黄楊・黒檀などの木材、象牙・猪牙・鹿角などの軽くて硬い素材が使われています。その他、陶磁器や金属など、あらゆるもので試されています。現代では、洋材(マホガニー等)、琥珀、アルミや樹脂などの素材も使われるそうです。

小さいモノを作ったり改善したりするのは日本人が得意とすることろ。実用的な道具が、どんどん進化していったんですね。

‥ 根付の楽しみ方

根付のテーマは、十二支、植物、動物、昆虫、人物、妖怪、空想上の動物など、自由な題材で制作されています。

共通する重要ポイントは、根付の条件である形の制約の中で、いかに自然にテーマが表現されているかです。しかしそれだけはなく、物語性や、なぞ掛けなどの遊びごころが隠されていたりと、作家の意図を読み取るのも楽しみです。

根付の数だけ楽しみ方もあると言えます。

・小さく丸い世界感を楽しむ

360度どの方向から眺めても完成された根付の小さく丸い世界は、実用性と芸術性を同時に実現しようとする職人の心意気から生みだされました。根付は「手のひらの上の小宇宙」とも言われています。

・粋な遊び心を楽しむ

例えば、草履の上に蛙がいるモチーフの根付があります。旅の象徴である草履に蛙を合わせて「旅から帰る」という意味が込められています。このような謎かけは「判じ物(はんじもの)」と言って江戸の人々のお気に入りだったそうです。

・「なれ」を味わい楽しむ

年月を経た根付は黄色く変色したり、使い込んだために、すり減って彫りが一部消えかけたりしている場合があります。それが「なれ」です。根付の愛好者にとって「なれ」とは、先人達の手のひらの記憶を感じる重要ポイント。 なれを味わうことは、根付への想いを受け継いでいく事なのだそうです。奥深いですね。

芸術に昇華された実用品、根付。日本文化の奥深さを感じます^^

【3】アクセス

近くには新選組ゆかりの壬生寺や元祇園梛神社があります。

・最寄駅から

- バス停「壬生寺道」から徒歩約3分。

- 阪急京都線「大宮駅」2B出口、嵐山線「四条大宮駅」から徒歩約8分。

A地点:阪急電車「大宮駅」

B地点:市バス「壬生寺道」

C地点:京都 清宗根付館

・四条河原町から

- 阪急電車 京都線 大阪梅田行き乗車「大宮駅」下車。乗車時間約3分。

※特急は止まりません。快速特急・通勤特急は止まります。

・京都駅から

- 市バス

★京都駅前バスターミナルのりば案内

[D3のりば] 市バス26 北野白梅町・御室仁和寺・山越行に乗車。「壬生寺道」下車。

[C6のりば] 市バス28 大覚寺行に乗車。「壬生寺道」下車。

※「壬生寺道」までの乗車時間:約14分。 - TAXI 所要時間 約9分

総距離 約2.8km タクシー料金検索

※料金・所要時間は実際とは異なる可能性があります。

根付のコレクションも、京都に1軒しかない武家屋敷のしつらえも素晴らしかったです。

関連記事です!

近くの名所旧跡です。

元祇園 梛神社・隼神社 | 縁結びと病気平癒の神様。御朱印も充実

壬生寺 準備中です

※この記事の史実に関する記載は、京都清宗根付館公式サイト、パンフレット、Wikipedia等を参考に作成しました。

京都 清宗根付館 [KYOTO SEISHU NETSUKE ART MUSEUM]

所在地 京都市中京区壬生賀陽御所町46-1

開館時間 10:00~17:00(最終入館 16:30)

休館日 月曜日(月曜祝日は開館、翌火曜日休館)

8月13日~16日、12月29日~1月5日

入館料 一般 1,000円、小・中・高校生 500円

TEL.075-802-7000

京都清宗根付館 公式サイト

※開館時間・休館日は臨時に変更される場合があります。

※インターネット特別割引券もあります。公式サイトをご確認ください。